本次讲座“王希孟与《千里江山图卷》”是余辉研究员关于古代书画与图像史研究的系列成果之一。结合大量宋代书画、历史文献等史料,揭示了王希孟个人生活与创作经历、《千里江山图》卷与宋代画风之间的关系等重要问题。

图1 余辉研究馆员做学术讲座

一、《千里江山图》卷的真伪

主讲人从史学研究方法论的角度谈起,与听众分享了如何将文字史料与图像史料相结合,在适当的历史底线范围内探究史实的经验与方法。并利用画卷材料分析、微痕分析、装裱方式、原作数码放大等技术手段,驳斥了曹星原关于《千里江山图》是梁清标伪作的观点。

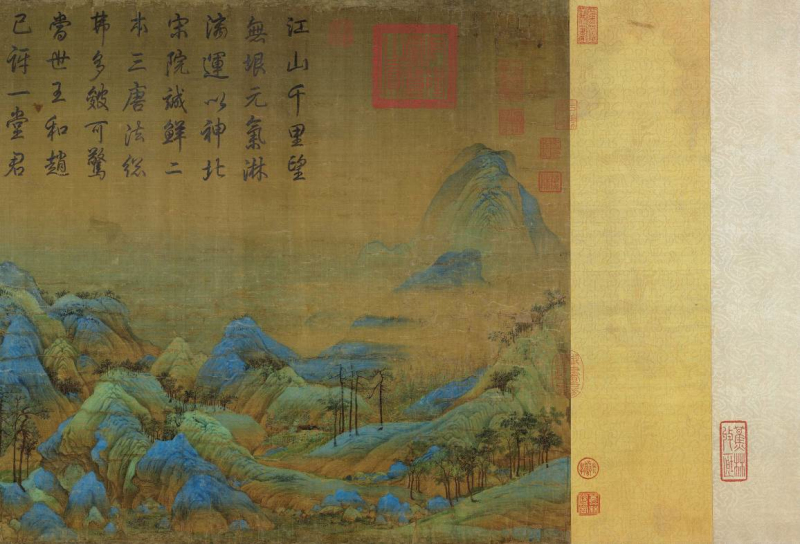

北宋末天才画家王希孟的青绿山水《千里江山图》卷(以下简称《千》卷),系绢本,纵51.5厘米、横1191.5厘米,幅上无作者名款,卷尾蔡京的跋文言及此图作者为“希孟”,该图被乾隆皇帝著录在《石渠宝笈·初编》里。1922年,溥仪以赏赐溥杰的名义盗出宫。抗战胜利后,该图失踪。解放初在北京的文物市场露面,被古董商所获,移交文化部文物事业管理局(今国家文物局),1953年拨交故宫博物院。

图2 北宋 王希孟 《千里江山图》 故宫博物院藏

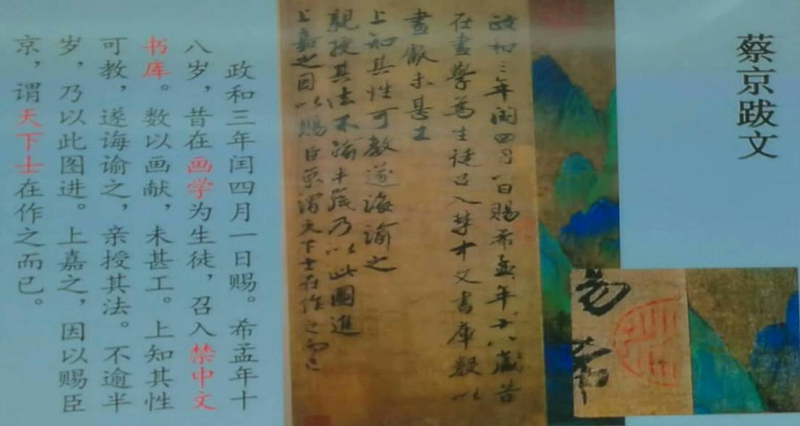

主讲人以蔡京题《千》卷的跋文作为直接材料,以蔡京和徽宗的活动作为间接材料,辅以徽宗御赐的一批宫绢为物证,初步考证出王希孟在北宋末复杂的朝廷内斗中的人生际遇。通过跋文可将希孟的生平分为:入读画学、就职文书库、获宋徽宗赐教三个时期。并推测出希孟家庭出生为“士”,约13岁时受品官举荐,入读于学制三年的皇家画学。结业后因未通过考试或未得高官推荐,没能进入翰林图画院,转赴金耀文书库抄写档案。希孟在这里每天的工作就是“用大纸做长卷”,不停地抄写档案。这时练就的“长卷抄功”,某种程度来看反倒有助于日后希孟把控长卷作画的基本功。政和二年,蔡京被宋徽宗召回京师,重任宰相。希孟也迎来了人生的专机,获宋徽宗赐教,绘成《千》卷。根据蔡京的记载,他收到这件作品时,希孟已经18岁了,在不到半年的时间里画完了这幅长卷,再加上装裱、呈上的时间,希孟作画的时候也就17岁。据主讲人推测,希孟之所以未能留名青史,或许与他当时因劳成疾,错过封赏有关。

《千》卷作者,希孟姓什么?据清初鉴藏家宋荦《论画绝句》所云,他姓王,画完该图后20出头就离世了。这个信息,极可能来自于该卷的旧题签。可惜在经过数次重裱之后,重要信息都遗失了。

图3 《千里江山图》卷蔡京题跋

三、《千里江山图》卷经过的收藏经历

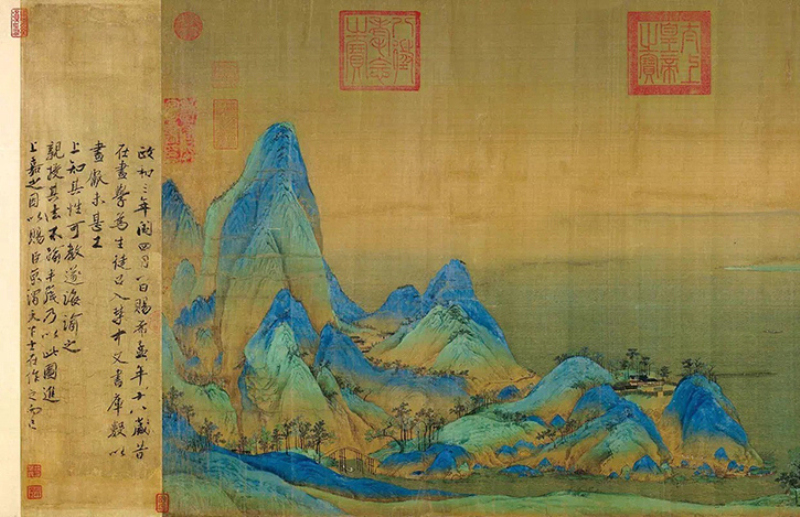

《千》卷创作完成的次年,徽宗就将这幅巨制赐予了蔡京,这时蔡京任尚书左丞相右仆射,位高权重。待钦宗即位后,蔡氏官场失势被贬岭南,其财产皆被抄末,《千》卷重归内府。金灭北宋,宋廷御府之书画、图籍、珍玩等,皆遭劫掠。该卷尾上部有一长方朱文印,印文是“寿国公图书印”(白文),即金代尚书右丞相高汝砺的收藏印。南宋理宗朝《千》卷不知因何缘由重回内府,并在其卷尾钤有“缉熙殿宝”。

入元,该卷为高僧、书法家溥光所藏,据其所跋,得知他曾赏阅近百次。溥光又名李溥光,一作普光,字玄晖,号雪庵。溥光后易主,不知何人,一直递藏到明末清初梁清标处,其藏品中的多数流入清宫也包括此卷。1786年,乾隆重新题写了题跋并钤盖了数枚收藏印。此后,嘉庆、宣统相继在该卷上留下了“嘉庆御览之宝”、“宣统御览之宝”“宣统御赏”和“无逸斋精鉴玺”。

“宣统十四年十一月二十五日”也就是1923年1月11日,《千》卷被溥仪以赏赐溥杰的名义携出紫禁城。1935年,溥仪在伪满洲国“帝宫”主建筑旁边,新建一幢小白楼,名曰皇宫图书馆,专门收储从故宫盗出的金银珠宝、珍本书画。1945年抗战胜利时,溥仪落荒而逃,在沈阳北陵机场被苏军擒获,“小白楼”里的古董文物也被伪满洲国宪兵哄抢而空,《千》卷也流入民间。新中国初期,这幅画又在北京的文物市场上露面,几经辗转到了古董商靳伯声的手里,后来在国家的政策影响下,他将画作捐给国家。1953年,文化部文物事业管理局,将《千》卷拨交故宫博物院。

图4 《千里江山图》卷尾题跋与钤印

四、王希孟与蔡京的关系

主讲人通过对史料的细致分析,认为蔡京与王希孟之间存在密切的关系。蔡京在汴京任职期间,王希孟通常会获得良好的际遇。而蔡京被罢官期间,王希孟无缘获得皇帝的垂青。

根据《千》卷中画家对仙游的熟悉度,画家有可能在那里成长,而仙游是蔡京的家乡,从这点出发容易使蔡京对他感兴趣。而蔡京的跋文中对王希孟的生平颇为熟悉,王希孟短暂生涯中的逆顺与蔡京后两次入朝为相的起落相连,为希孟牵线者应该就是蔡京。

五、王希孟与宋徽宗的关系

宋代注重对于神童的发掘与培养,并非偶然现象。宋初,太祖设立童子科,培养童子读书来适应世代的文化发展。自仁宗到徽宗朝,赐神童进士者有20余人。宋徽宗更在1104年,设立“画学”,使其成为与“书学”“算学”“医学”并立的皇家教育机构。王希孟从画学毕业转赴文书库后,数次呈献自己的作品给徽宗,徽宗觉得他画得一般,但有潜力,便亲自“诲谕之”。《千》卷很可能是徽宗交代的一个“命题作业”。该图卷的绢为北宋上等的宫绢,其俸禄难以支付画材所需的费用,一定是徽宗资助了他,为其提供了创作需要的鲜亮的矿物质材料。还有一个特别现象是此图卷高度是51.5厘米,大观政和年间的宫廷绘画高度皆在51厘米左右,全部设色。多人使用同样门幅的宫绢,可以推知徽宗在这一时段要提振宫廷绘画的色彩亮度和丰富度。

六、宋徽宗命题作文《千里江山图》卷的意义

北宋末年宫廷画坛流行的主要是没有设色或淡设色的风格。并初步形成了三种美学形态:1、悲天悯人的审美观;2、萧条淡泊的审美观;3、丰亨豫大的审美观。前两种并不为宋徽宗所认可,他希望在这个时期推动工笔重彩、丰亨豫大的设色画风。

丰亨豫大的画风,改变了北宋早中期崇尚节俭的风尚。从正面讲,徽宗的观念对艺术门类的构思产生了积极影响,成为写实绘画的思想根源。1112年前后的几年里,徽宗资助并授意王希孟及其他宫廷画家,绘制了一批设色人物和花鸟,如徽宗的《瑞鹤图》卷、佚名《虢国夫人游春图》卷、佚名《听琴图》轴、李唐《江山小景图》卷等,这些画的门幅与《千》卷十分相近,很可能来自于一匹宫绢,可推知徽宗要在这个时段提振宫廷绘画的用色技艺,建立一个属于北宋宫廷“丰亨豫大”的审美观。

图5 《千里江山图》卷相近门幅设色画作

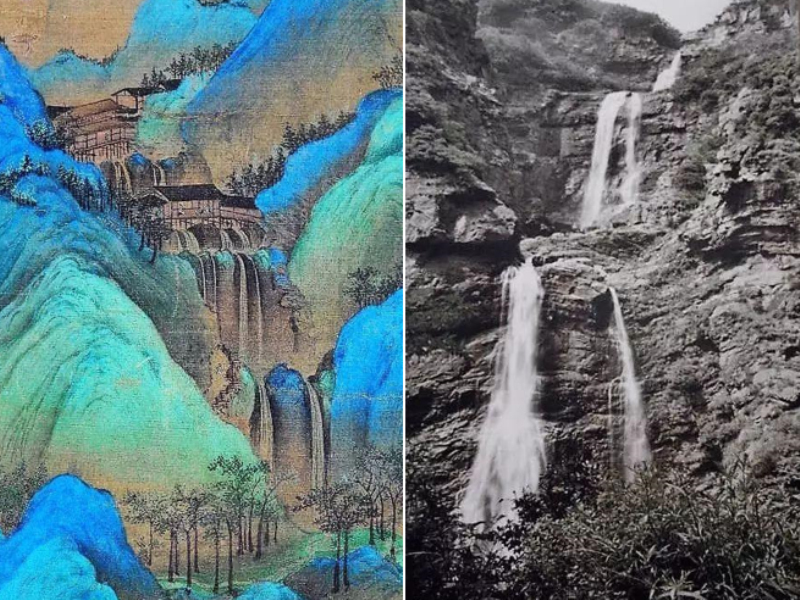

七、《千里江山图》卷画的是什么地方?《千》卷是一幅写实山水画,画中之景没有概念化的因素。作者少年生活之地及途经的地域必会成为取景之源。以王希孟短暂的生活经历和当时的交通条件不可能游历名山大川,不排除挪借他人之作的可能,只能是集中概括了少数江山胜处。自然景观上,突兀高山伫立于江湖边,群峰簇拥,多处出现U型山谷,左右高峰各为冰川,这是两三百年前第四世纪冰川的地貌特征,庐山最为典型。画中开阔的水域,水草丛生,是典型的湿地地貌,类似鄱阳湖一带。出现多个瀑布流,最突出的是双瀑和四叠瀑同时出现。此现象唯有福建仙游(莆田)九鲤湖才会出现,而此为蔡京的老家。人文景观中,建筑、船舶、水车等与地域有着内在联系,瓦房建筑较多,据傅熹年先生研究具备江南或江浙特色。画中一处长桥为十字型建筑,傅熹年先生认为该长桥的原型极可能取自于江苏吴江。按《千》卷中的景物,最南端的景致是闽东南的仙游,西北是赣北庐山、鄱阳湖一带,再到吴郡,北上到开封。画中的地域性景物距离汴京越近越清晰,越远越模糊。这仅仅是根据《千》卷里画家熟悉的景物和实物与王希孟十多岁的一生所见所历作的推测而已。

图6 《千》卷四叠瀑与江西庐山三叠瀑对比图

八、《千里江山图》卷的艺术影响和作用是什么?

北宋后期,形成了两大绘画审美观,其一是以张择端、朱锐等宫廷画家“悲天悯人”的绘画主题和朴素的表现风格,其二是以苏轼、米芾等文人画家“萧条淡泊”和“平淡天真”的水墨逸趣,这与宋徽宗“丰亨豫大”的宫廷建筑不太协调。他追求富丽堂皇的屏风画、壁画和大轴,内容吉祥喜庆,技法求真、色彩鲜艳华贵,画面还要求“大而全”。他编撰的《宣和画谱·山水叙论》里开宗明义地阐明“丰亨豫大”山水画的形态是:“岳镇川灵,海涵地负,至于造化之神秀,阴阳之明晦,万里之远,可得之于咫尺间”,这是竖幅的全景式山水画难以实现。“丰亨豫大”审美观与山水构图是相配套的,即取景广大远阔,绵延不断。1110年前,徽宗完成了《雪江归棹图》卷,横向展开了北国雪景江山,王希孟受到此图的激励,在构图上延续了该卷的绵延式布局,他进一步抬高了视线,扩大了视域。

客观地说,劳民伤财的各类“丰亨豫大”的营造工程加速了北宋的灭亡,但其审美意识却是在北宋末宫廷建立了一个新的绘画审美观,留下一批文化财富。用大青绿作山水画是徽宗朝宫廷绘画十分重要的艺术突破,徽宗“诲谕”王希孟画《千》卷,从某种意义上说,是为了提振青绿山水特别是要开创大青绿山水的绘画语言,以体现“丰亨豫大”在山水画用色的观念并形成完整的审美体系。宋徽宗选择王希孟来实现这个艺术突破,似有所考虑,王希孟除了在画学受到过基本训练后,几乎是一张白纸,极易领会并实现徽宗的意图。他敢于大量使用石青,且与石绿相和谐,这在以往是极为少见的,相信这是他的观山所得:苍翠葱郁之山,近则呈绿,远则显青,原因是空气的厚度改变了远处山林的本色,画家继承前人用色之法,概括提炼出青绿二色。

该卷解决了山水长卷的布局问题和青绿山水的用色问题。某种意义上说,是徽宗为振兴青绿山水特别是开创大青大绿的绘画语言,选择王希孟实现此艺术突破。此后,青绿设色成为元代文人画家的重要艺术语言,但明清时期被民间画家特别是苏州地区的画家接纳。

图7 讲座现场照片

余辉研究馆员结合图像和文献,旁征博引,讲解细致入微。听众提问踊跃,现场气氛热烈。讲座结束后,多位听众意犹未尽,与余辉研究馆员就《千里江山图》卷的其他问题继续交流学习。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫