——玉文化讲坛第十六讲

由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫学研究院古玉器研究所承办的玉文化讲坛第十六讲于2025年3月13日下午在故宫博物院文化资产数字化应用研究所举办,讲座由中国文物学会玉器专业委员会主任委员、故宫学研究院古玉器研究所所长、故宫博物院器物部研究馆员徐琳主持。浙江省文物考古研究所所长、研究员馆员方向明应邀作了题为“文明的急先锋和接力棒——凌家滩与良渚”的专题讲座。

主讲人 方向明

主讲人 方向明

主持人 徐琳

讲座现场

讲座伊始,主讲人强调了长江文明与长江文明溯源的重要性。上世纪70年代浙江余姚河姆渡的发现,有力的证明了长江流域同样是中华文明的重要发祥地。主讲人认为长江文明是“稻作文明”,良渚文化作为长江文明发展历程中的重要阶段,证实了新石器时代晚期中国存在着有统一信仰体系和经济上由稻作农业支撑的区域性国家,也代表了一个具有复杂功能和结构的早期城市文明。

主讲人讲到,凌家滩遗址位于长江北岸的裕溪河畔,年代跨度距今5700年至5200年。凌家滩玉文化鼎盛时期集中在距今5500年至5300年,早于崧泽文化至良渚文化的过渡阶段(距今5300年)。根据凌家滩遗址周边的区域系统调查情况,凌家滩遗址或“凌家滩文化”的依托是在长江南岸的宁镇地区。这个时间段宁镇地区是西部的北阴阳营文化和东部的“三星村文化类型”,所在的区域是凌家滩玉文化的主要根据地。尤其是与太湖平原接壤的金坛三星村遗址,年代比凌家滩早一阶段(距今约6300年至5500年),三星村出土了迄今为止年代最早的、带有华丽装饰的石钺权杖。(图一)长江下游地区是钺的最早产生地,三星村石钺权杖的出现无疑是这一区域玉钺权杖的先声。

图一 金坛三星村出的石钺权杖

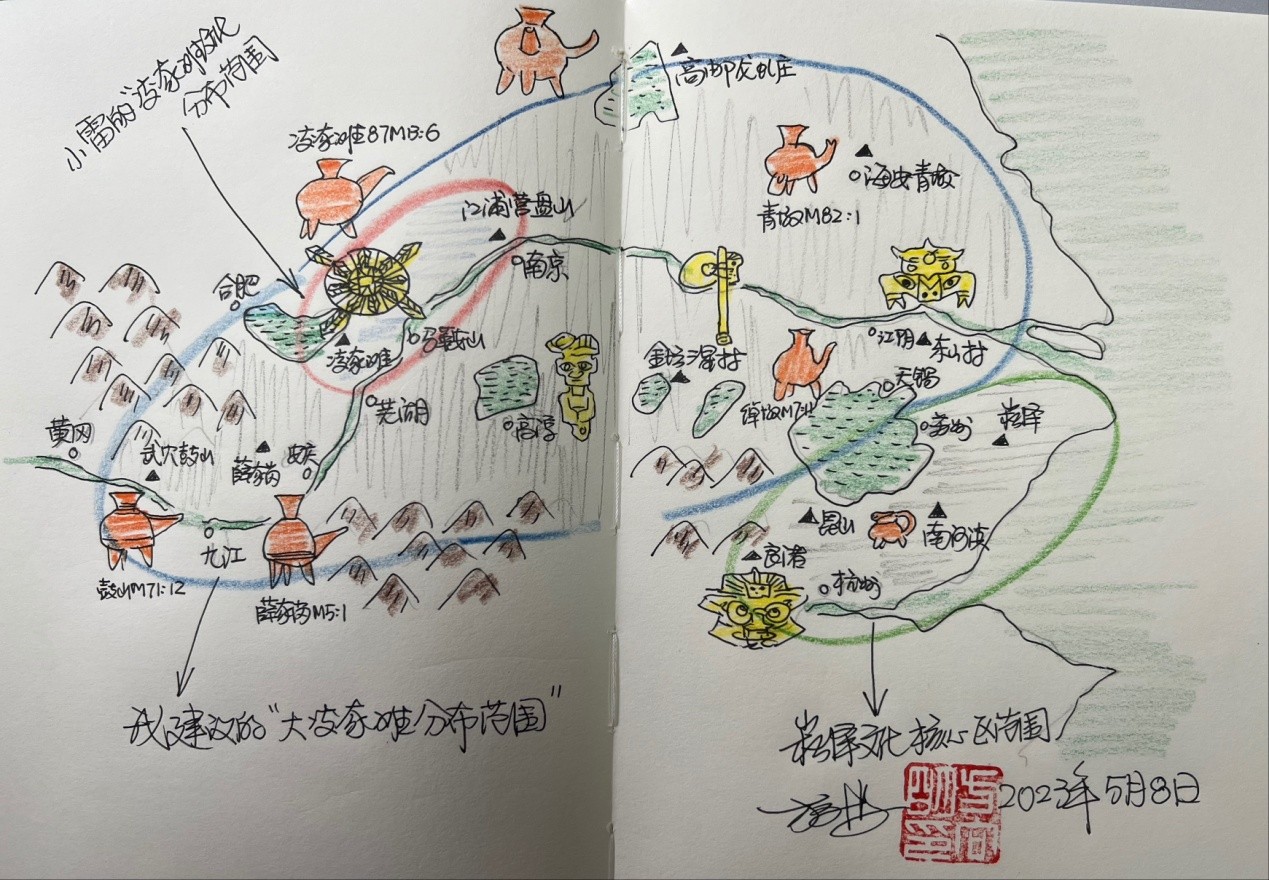

早期良渚文化年代为距今5300年至4900年,包括良渚遗址群东北部迄今等级最高的良渚文化早期遗址和南部的石马兜、官井头、北村等遗址,西部的吴家埠遗址和东部庙前遗址等,还包括比瑶山晚一阶段的反山王陵,以及除核心区遗址外的临平遗址群等。这一时期,反映拥有者身份等级和地位的复杂玉头饰,以及以琮、璧、钺为代表的主要玉器已经出现,太阳神式的神祖(宗神)像也已经“一步到位”地设计完成。在距今5500年左右,由于气候等因素,各类人群从山地丘陵向平原迁徙,良渚文化逐渐崛起。“凌家滩文化圈”(图二)为良渚文化的崛起奠定了基础,凌家滩文化与良渚文化有着“接力棒”式的传承关系。

图二 “凌家滩文化圈”(主讲人绘)

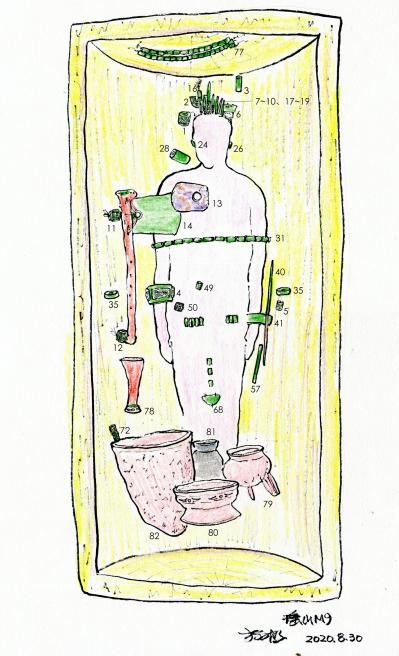

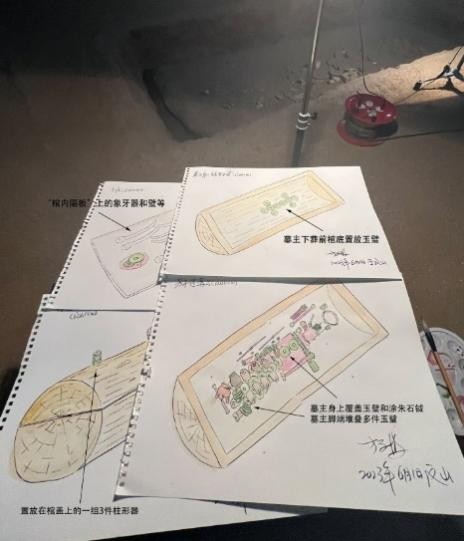

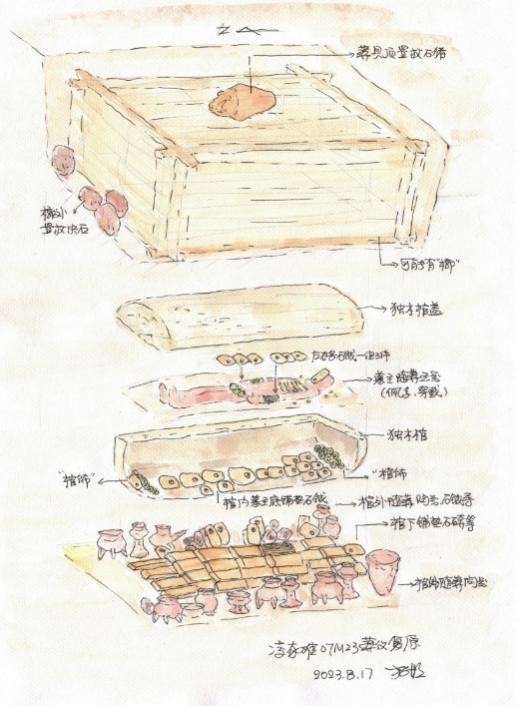

这种“接力棒”式的关系主要体现在葬仪上。主讲人以玉环璧的形制和发展为例,着重介绍了凌家滩和良渚主要墓葬的葬仪,并阐述两者之间的传承关系。首先,凌家滩遗址出土了形制多样的扁平环状玉器,最主要的使用方式为棺饰。在07M23墓中成组的套合式环璧以中间的系孔环璧为中心,置于棺两端(图三)。此种葬仪在瑶山M9(图四)、M10等墓中均有发现。主讲人指出这类串联式的组合大大提升了红山文化盛行的多联璧的寓意。其次,“瑶山期”所见的不同形制的环璧,虽然使用方式不同,却同样承袭了凌家滩的葬仪。如一类体形比较小的环璧,其与璜、管等组合的组佩形式,与凌家滩87M4中“玉组璜”的组合形制极其相似。又如一类体形比较大的环璧,一组3件置于棺盖上,这与凌家滩87M4置于棺上的玉猪异曲同工。再如瑶山M10中墓主人额面部上放置的体型较大的环璧,与凌家滩07M23墓主人面部放置的玉钺有着相似性。

图三 凌家滩07M23“棺饰”出土状况

图四 瑶山M9“棺饰”(主讲人绘)

主讲人认为,早期良渚阶段虽然没有发现作为臂穿的大孔环璧,但是反山M12和M22各出土了分别于墓主人身下和身上的大孔玉璧。这说明在小环璧向大孔玉璧的演变过程中,将其放置在墓主身上和身下是最重要的使用方式。反山M20墓主下葬前先在棺底有序铺垫玉璧10件,最后再将多件玉璧和涂朱石钺覆盖在墓主身上,并在脚端部位堆叠多件玉璧。(图五)这样用璧的复杂葬仪,完全承袭自凌家滩和牛河梁。如凌家滩07M23棺下铺垫长石锛,棺底铺垫石钺,墓主下葬后,再于墓主身上有序放置石钺。(图六)而边缘趋薄的红山文化式环璧形器也存在被放置在墓主身上或身下的情况,如牛河梁N2Z1M21。

图五 2023年6月1日《何以中国》反山拍摄现场绘制的反山M20葬仪示意图

图六 凌家滩07M23的复杂葬仪复原图(主讲人绘)

在讲座中,主讲人提到凌家滩与良渚文化在玉器造型和纹样方面也存在着紧密的联系。凌家滩87M15:38出土冠饰(图七)的纹样不仅在良渚早期官井头M51:44、M54:27、瑶山M4:34、M11:83出土的璜(图八)上出现,还在临平玉架山遗址出土的冠饰(图九)上有所体现。这一特殊图样体现了观念上的传承和认同,有力地证明了两种文化的密切联系。

图七 凌家滩87M15:38出土冠饰

图八 官井头与瑶山玉璜比较

图九 临平玉架山遗址出土的冠饰

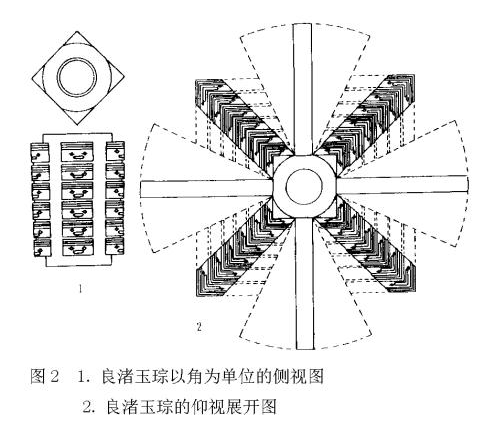

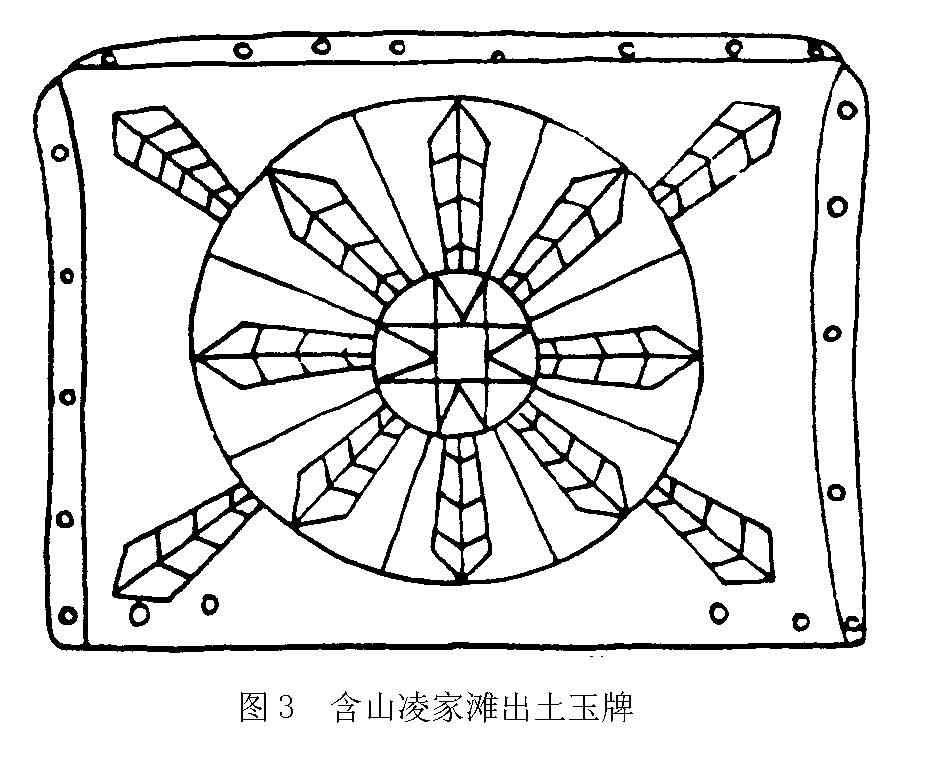

讲座的最后,主讲人讨论了良渚玉琮的相关问题。琮源于良渚,兴盛于良渚。琮的母体是一种中通的筒状物,如果将玉琮分割,可切割成成组的圆牌和环璧,反之如果将玉璧纵向拉长后亦可为“柱形器”。从考古资料看,这种中通的筒状物有着不同的形状,其出土位置也有所不同,如反山M20棺椁外便放置了三个“柱形器”。在加工工序上,从反山M23:26玉琮上可见直槽加工痕迹和叠压射口横向加工痕迹。从工艺上来看,良渚玉琮(图十)上的图案和凌家滩玉版(图十一)上的图案有着很大程度地关联性。玉琮的结构反映了良渚文化的宇宙观:上大下小代表天和地,四角四直槽代表四面八方的八维和八柱,它们都围绕着中通射孔旋转。这一模式与商代“四方-中心”的空间观念乃至后世的“浑天说”思想,都有密切的联系。展现在琮宇宙观上的神面形象应该是祖先神。这些特征反映出,中国传统的道法自然、“天人合一”、敬天法祖的观念在良渚文化时期已经基本形成。

图十 良渚玉琮图案

图十一 凌家滩玉版图案

讲座结束后,主讲人与现场专家、观众围绕凌家滩和良渚文化的考古意义进行了充分交流。提问环节,现场观众就凌家滩与良渚文化的人群去向、传承和交流关系向主讲人提问。主讲人认为,凌家滩文化人群参与了太湖流域文明化进程,是良渚文化的重要缔造者之一。凌家滩与早期良渚玉文化的传承和发展,铸就了开启中华礼制文明的独树一帜的良渚玉文明。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫