——玉文化讲坛第十五讲

由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫学研究院古玉器研究所承办的玉文化讲坛第十五讲于2025年3月6日下午在故宫博物院文化资产数字化应用研究所举办,讲座由中国文物学会玉器专业委员会主任委员、故宫学研究院古玉器研究所所长、故宫博物院器物部研究馆员徐琳主持。安徽省文物考古研究所所长、研究馆员叶润清应邀作了题为“凌家滩与崧泽社会——兼论考古学文化与区域”的专题讲座。

主讲人叶润清

讲座现场

凌家滩遗址距今约5800年至5300年,位于安徽省马鞍山市含山县,是中华文明新石器时代标志性遗址之一。主讲人指出,凌家滩遗址需要从崧泽文化、崧泽社会来考量。距今约6000-5300年的考古学文化意义上的崧泽文化,更应被理解为在长江下游的太湖和巢湖流域所存在的一个金字塔式以神权凝聚为基本特征,极具经济活力、文化活力、思想活力和艺术创造力的崧泽社会。而凌家滩正是崧泽社会中晚期精心选择区位环境,在巢湖东岸太湖山下营建的以祭祀礼仪为核心功能的超大型中心聚落。

凌家滩遗址

首先,主讲人从凌家滩遗址考古勘探发掘成果来解读该遗址的功能性质。凌家滩遗址北靠太湖山,南临裕溪河,区位环境、自然资源条件优越。其作为一处超大型聚落,面积达160万平方米,以内外两道环壕进行规划布局并构建防御体系。内环壕南侧核心区是一处面积3000多平方米、普遍厚达约1.5米的大型红烧土结构公共建筑基址,基址东北部发现陶缸类祭祀用具;内外环壕之间是超大型祭坛与神巫墓地,并在其西侧发现一处大规模燎祭场所。二者之间有宽约15米的通道相连。凌家滩超大规模祭坛及燎祭区,是祭祀天地万物自然神和神巫通天的神圣场所;大型红烧土结构基址上是祖神庙兼具宫殿功能一类的公共建筑,应是祭祀祖先神和神巫开展社会公务活动的地方。

凌家滩遗址祭祀区

凌家滩燎祭遗迹

神巫墓葬以2007年发掘的23号墓为代表,揭示了由钺、璜、玦、璧、锛、龟等300多件玉石器组成的“玉敛葬”,可见神权祭祀阶层地位之高。神巫墓地位于祭坛南侧并打破祭坛,能够充分说明掌管祭祀礼仪的神职人员属于特权阶层。钺、璜、镯、璧和玉人、玉龙、玉鹰等共同构成的祭祀礼仪性玉器体系及陶缸类祭祀用具,直观反映了凌家滩祭祀类型的多样性、祭祀程序的复杂性和祭祀仪式的神圣性。以上发现充分揭示了凌家滩较为纯粹的祭祀礼仪性功能,也同时体现了崧泽社会强大的统一规划布局和组织管理能力。

凌家滩2007M23

其次,主讲人阐释了崧泽社会的结构特征与管理模式。他解读崧泽社会的基本结构特征为以神权凝聚且复杂化、层级化的金字塔式,可以从三个维度进行理解。一是聚落规模层级化。在长江下游太湖到巢湖流域的广袤空间范围内,迄今已发现崧泽文化遗址数百处。目前只有凌家滩一处是超过100万平方米的特大型中心聚落,处于金字塔式的崧泽社会塔尖上。二是聚落功能层级化。高层级的遗址均发现祭祀礼仪性遗存和神巫墓葬,出土玉质、象牙质等祭祀礼仪用品,及由此衍生的与早期天文历法、几何数学知识、陶塑艺术等相关的器物类型。三是社会分工层级化。处于金字塔尖上的,是掌管至高祭祀礼仪权并拥有公共资源调配和社会业态与技术管理权的神巫阶层;处于社会中层的,是从事玉石器等祭祀礼仪用品加工制作的高级手工业技能人员;处于社会下层的,是农业、纺织业、制陶业等从业者,也是社会经济基础的维系和支撑阶层。这些表明崧泽社会是我们迄今所见文化因素最为复杂、文化融合发展最为成功的史前区域社会之一。

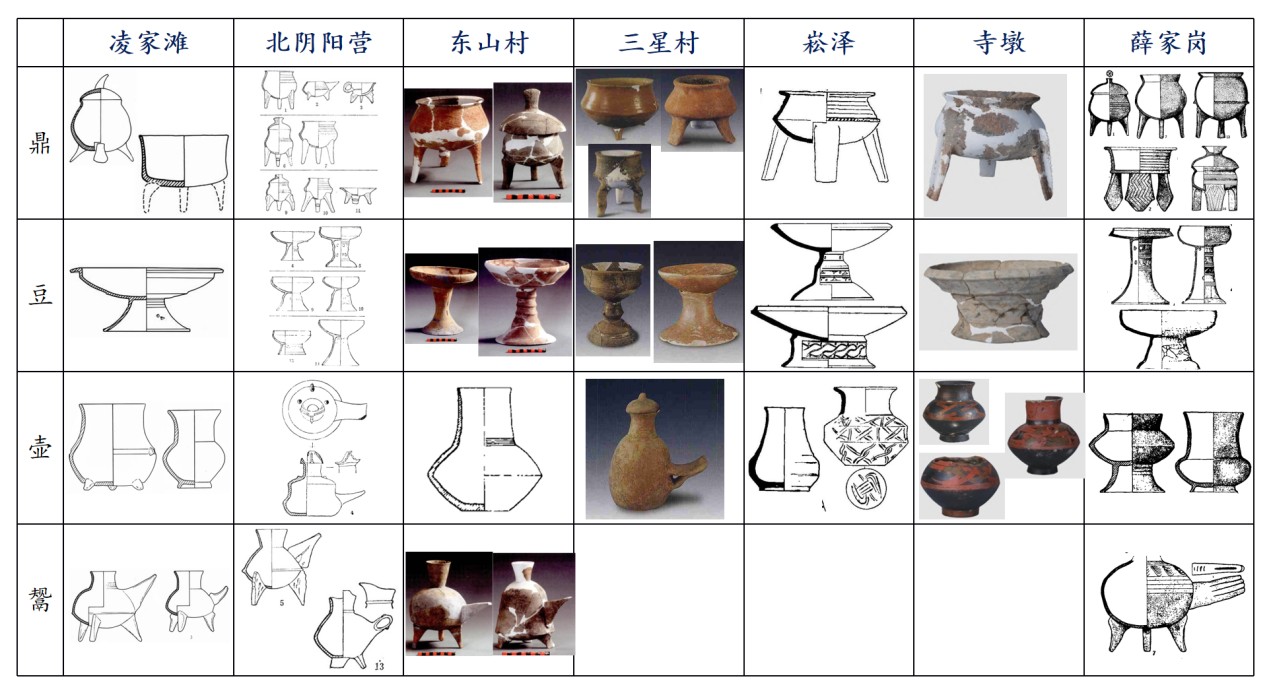

凌家滩遗址与其他崧泽文化遗址出土陶器类型对比

而后,主讲人梳理了从崧泽社会到良渚古国的历史发展脉络。中华文明探源研究认为,进入文明社会的标准,一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家。距今约5500—5000年,长江中下游等地区相继进入了中国早期文明社会—古国时代,即从崧泽社会到良渚古国。这里可以将凌家滩与良渚联系起来。环境区位上,良渚遗址背山面水的位置选择是对凌家滩的传承发展。在玉器方面,良渚都继承了凌家滩“以玉为礼”的观念与祭祀礼仪性玉器体系,并在此基础上创新了玉琮和形象高度统一的神人兽面徽标。从崧泽社会到良渚古国,是我们目前能够看到的中国早期社会复杂化、文明化演进路径与模式最清晰最成功的案例。

讲座尾声处,主讲人与现场专家、观众就文明社会的概念、考古学文化与区域社会、凌家滩遗址最新考古发掘成果等问题展开了讨论,现场反响热烈。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫