宋代北方著名瓷窑。窑址在河北曲阳涧磁村。始烧于晚唐、五代,盛烧于北宋,金、元时期逐渐衰落。北宋定窑以烧造白釉瓷器为主,装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。纹饰以莲花、牡丹、萱草为常见,画面简洁生动。定窑除烧白釉外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉。造型以盘、碗最多,其次是梅瓶、枕、盒等。常见在器底刻“奉华”、“聚秀”、“慈福”、“官”等字。盘、碗因覆烧,有芒口及因釉下垂而形成泪痕之特点。

2016年4月22日,“陈文增、蔺占献、和焕向故宫博物院捐赠定窑作品仪式”在故宫博物院景仁宫举行。捐赠者陈文增先生家属代表、蔺占献、和焕,中国陶瓷工业协会常务副理事长傅维杰,中国陶瓷工业协会副理事长、河北省陶瓷玻璃行业协会会长祁春学,河北省曲阳县委书记王芃、县长石志新,县委常委、宣传部长李献峰,县文化文物旅游局局长张向红,及故宫博物院古陶瓷专家耿宝昌等出席了捐赠仪式,故宫博物院副院长娄玮向三位捐赠者颁发捐赠证书。

定窑是我国古代五大名窑之一。因产地在今河北省曲阳县,曲阳县古属直隶定州管辖,故名“定窑”。定窑烧瓷始于晚唐,发展于五代,盛烧于北宋、金代,元代以后逐渐衰落。定瓷的胎质坚致细腻、釉质柔和透明,胎体轻薄,叩击发声如磬。定窑装饰工艺多样,印花精细典雅,刻花奔逸潇洒,间辅以划花、剔花、堆花、塑贴等。纹饰以莲花、萱草、牡丹等较为常见,鲜见人物、动物。定窑除烧造白釉瓷外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉瓷。造型以盘、碗最为多见,其次是梅瓶、枕、盒等。常见在器底刻“奉华”、“聚秀”、“慈福”、“官”等字样。采用“覆烧”法烧成的定窑盘、碗等,口边无釉,俗称“芒口”。定瓷在烧成时因高温下釉层熔融垂流而形成“泪痕”,亦是其特点之一。

20世纪70年代以来,在国家领导人关怀下,河北省曲阳定瓷得以恢复失传千年的烧造绝技。以陈文增大师为核心的河北省曲阳定瓷有限公司经过近40年风雨坎坷,发扬艰苦创业精神,在恢复传统定窑烧造技艺的基础上,不断开拓创新,创作出许多优秀作品。2008年,定瓷烧造技艺入选国家级非物质文化遗产。

此次三位大师捐赠给故宫博物院的7件作品,是当代定窑恢复研究中重要的实物资料之一,既有如仿北宋定窑白釉孩儿枕的仿古类作品,又有定窑白釉雕花凤尾瓶、定窑黑釉圆腹瓶等创新类作品,彰显出作者严谨的创作态度和高超的制作技艺。

故宫博物院收藏的历代定瓷,不仅数量大,而且精品多,始终倍受关注。2012年9月,故宫博物院曾主办“定瓷学术研讨会”,来自海内外及港澳地区的共88位专家学者应邀出席。此次7件定窑作品的入藏,从学术、艺术、文化上给予定瓷之美以全新的诠释,将使故宫博物院所藏定瓷的体系更加系统、完整,也必将对当前陶瓷艺术的创作发展起到积极的推动作用。

附件:

一、捐赠者简介

陈文增,男,1954年出生于河北省曲阳县,大学文化,高级工艺美术师。荣获全国劳动模范、中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师,国家级非物质文化遗产项目(定瓷烧制技艺)代表性传承人等称号,享受国务院政府特殊津贴。曾获世界杰出手工艺品徽章、中国工艺美术“百花奖”金奖、中国陶瓷名窑恢复与发展特殊成就奖等。受聘为河北美术学院、河北大学等多所大学兼职教授。从事定窑研究、创作近40年,堪称复活失传千年定瓷生产绝技并加以发展的领军式人物。出版有《定窑研究》、《定窑陶瓷文化及其造型装饰艺术研究》、《陈文增诗词》、《陈文增丛稿》(八卷十二册)、《陈文增书法作品集》等30余部专著。主编《中国定窑》、《中国传统窑口•定窑卷》、《河北历史名窑•定窑卷》等多部大型文献、图书。

蔺占献,男,1951年出生于河北省唐县,大学文化,高级工程师。荣获河北省非物质文化遗产项目代表性传承人等称号,享受国务院政府特殊津贴。从事定窑原料、釉料工程及色釉装饰工艺研究近40年。曾获得世界杰出手工艺品徽章、中国陶瓷名窑恢复与发展特殊贡献奖等,是新中国定瓷复兴时期承前启后的创始人之一。在《陶瓷科学与艺术》、《文物春秋》等国家级专业刊物上发表过多篇专业论文。

和焕,女,1957年出生于河北省曲阳县,大专文化,高级工艺美术师。荣获中国陶瓷艺术大师、河北省非物质文化遗产项目代表性传承人、河北省三八红旗手标兵等称号。享受国务院政府特殊津贴。从事定窑研究近40年,对定窑印花、剔花等传统工艺进行了系统的挖掘整理,形成一套完整的工艺理论,并在继承和发扬的基础上进行创新,丰富了定窑剔花、印花装饰艺术,成为当代著名的定窑剔花、印花技术专家。其作品以经典形式和个性理念相结合,多次被选中参加国内外重大展览。曾获得世界杰出手工艺品徽章、中国工艺美术“百花奖”金奖等。出版有《定窑装饰纹样》、《和焕定瓷作品集》、《话说定窑》、《和焕诗词》等个人专著。

二、捐赠作品简介

1、定窑白釉印花“天下归心”大碗(作者:陈文增)

此件大碗由中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师陈文增先生设计制作,系为纪念联合国成立70周年以“天下归心”为主题而特制。选用细白泥料,采取阳模滚压成型与传统印花相结合的工艺手段,再现了宋代定窑印花纹饰的凹凸效果,以及典雅、华贵、富丽的装饰风格,是700年前宋、金时代定窑和当代定窑40年中规格最大的一件印花作品,堪称当代定窑的精美之作。

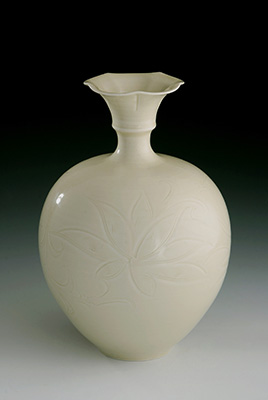

2、定窑白釉刻花梅花口瓶(作者:陈文增)

定窑瓷器以口取名,古代亦然。定窑白釉刻花梅花口瓶采用定窑特种泥料,手拉坯成型,形体高耸,颈见舒放,口呈梅花状。造型丰腴得体,近底部徐徐外拓,将逸气附清丽之外,寓婀娜于劲健之中。壁刻缠枝莲一周,首尾相接。刀法潇洒,纹饰线条流畅。此瓶将梅花与莲花在造型、装饰上相结合、高古情怀与傲霜气度融合一体,意在展现中华民族之不屈不挠和风神超迈之气概,诠释了中华传统文化和艺术的核心内涵,堪称物质升华与人文理念之殊途同归。

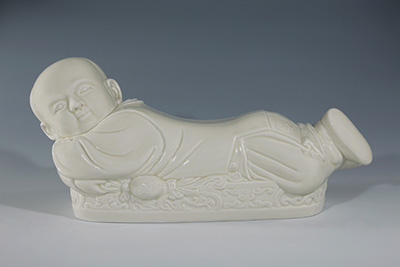

3、仿北宋定窑白釉孩儿枕(作者:陈文增)

孩儿枕为定窑瓷器之代表作。婴孩呈匍匐伏于椭圆形床榻之上状。面部丰盈,双目炯然,身着开衩长袍,外罩坎肩,下着长裤,双脚交叉扬起,颇显顽皮可爱。传世北宋定窑白釉孩儿枕计有三件,一件现藏于故宫博物院,另两件现藏于台北故宫博物院。此为中国工艺美术大师陈文增依样仿制品,但作者仿古却不拘泥于古,从瓷质和工艺精细程度方面论,可谓超越北宋原作。堪称现代仿定窑瓷器中难得一见之珍品。附陈文增大师题《仿故宫博物院藏北宋定窑白釉孩儿枕》七律一首:

矞云轻榻小娇婴,卧持金团侧转晴。

一副天庭腾晓日,十分地阁锁秋泓。

梦还世上三千愿,韵落花间十六声。

今沽琼浆答客醉,他年榜上早提名。

4、定窑白釉雕花凤尾瓶(作者:和焕)

此件为创新作品。因瓶口部如凤凰之尾形,故名“凤尾瓶”。体形修长,恰似一支羽箭立地插天,显舒逸委婉之态,呈亭亭玉立之状。细长颈至口部徐徐展开,不急不躁,收放有致,张弛有度。如鸿雁之引颈,似凤凰之展羽。装饰分上、下两部分,各嵌于瓶之两端,呈环绕式。瓶中部空旷,按虚、实美之法则创作,无物之处胜有物。

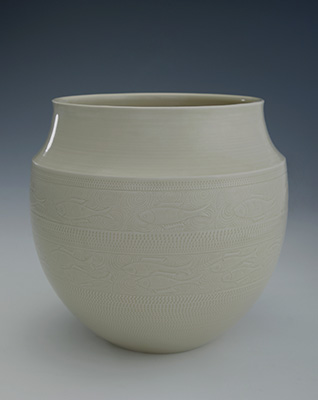

5、定窑白釉刻划花鱼乐罐(作者:和焕)

创新作品。采用当地产细白泥料练制胎泥,拉坯成型,手工雕花。造型雄浑大气,装饰简洁活泼。画面以跳刀纹理作背景,衬托流水游鱼,呈现自由舒缓、欢乐祥和之景象。寓社会安定和谐、人民生活幸福美满之意。采用1320℃高温烧成,质地坚致,釉面莹亮,堪称当代定窑作品之典范。

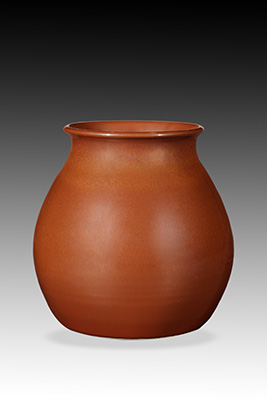

6、定窑酱釉罐(作者:蔺占献)

酱釉乃定窑瓷釉中之佼佼者,其制釉原料采于定窑遗址周边。定窑瓷釉见有黑、红、酱、紫、绿等色,颜色丰富。其中的黑釉和酱釉又瞬息万变,即所谓“窑变”。定窑酱色釉朴素雅致,酱色釉发红者则是千里挑一。此罐造型稳重,通体施芝麻酱色泛红釉,彰显阳刚之美。而釉面所泛点点银色结晶,又使器物平添精灵之气。

7、定窑黑釉圆腹瓶(作者:蔺占献)

我国古代五大名窑(汝、官、哥、定、钧窑)中的定窑瓷器虽以烧造白瓷而闻名于世,但所产黑亮如漆的所谓“黑定”因产量低、传世稀少而更显名贵。此瓶造型直口、圆腹,形体饱满,以当地产天然原料配配制釉料,釉色纯正,散布釉中的均匀细小汽泡,则使作品平添朴实、自然之美感。

定窑

景仁宫

曲阳

县名。在河北省的西部、太行山东麓,因在太行山曲之南而得名。秦置曲阳县,汉为上曲阳县,北齐复改曲阳县,隋唐时期屡有更替。境内有北岳庙,汉白玉雕刻从北魏一直沿袭至今,闻名全国。

印花

陶瓷纹饰工艺。即用雕有装饰纹样的瓷质印模,在尚未干透的瓷胎上拍印出花纹,或用刻有纹样的模子制坯,直接在瓷坯上留下花纹。印花装饰始于北宋中期,成熟于北宋后期。纹饰多在盘碗的里部。宋代定窑印花题材以牡丹、梅花、莲花、萱草为多见,菊花次之。布局有缠枝、折枝、转折等方法,讲求对称。此外还有禽鸟纹、婴戏纹等。纹饰生动活泼,线条流畅。

刻花

陶瓷装饰技法之一。用竹、骨、铁制的平口或斜口刀状工具在已干或半干的坯体上刻出花纹。其特点是雕刻较深,花纹有层次。刻花在宋代陶瓷装饰中极为普遍。如耀州窑、定窑、磁州窑、景德镇窑等刻花都各具特点。刻花一般常与划花结合运用,故亦常称刻划花。此种技法至今在陶瓷器制作中仍有使用。

划花

用类似针尖状的竹木工具,在坯体表面用力均匀地刻划,划痕较浅,转折灵活,曲线为主,粗细一致,流畅活泼,注重形象的轮廓效果。纹饰之间相互穿插有序,布局匀称。

剔花

剔花是瓷器的一种传统装饰技法,可分为留地剔花与留花剔地两种,花纹突起,露出胎色,具有浅浮雕般效果。宋元代南北各地瓷窑都有运用,其中以磁州窑与吉州窑剔花产品最具代表性。

塑贴

亦称“堆塑”、“堆贴”。印出或塑出立体状的纹饰贴于器物坯体上的一种装饰技法。

萱草

萱草,又名鹿葱、忘忧、宜男,是属于百合科萱草属的一种草本植物,俗称黄花菜、金针菜。据说它有助于孕妇生男,因而又有“宜男萱”之称。《草木记》谓:“妇女怀孕,佩其花必生男”。故古礼规定,萱草宜种于母亲所居住的北堂之畔,于是后世多以萱堂作为母亲或母亲居住地的代称。

梅瓶

瓶式之一种,因口径之小与梅之瘦骨相若而得名。瓶体修长,小口,短颈,丰肩,肩下渐收敛,圈足,有的附盖。梅瓶为盛酒用具。自宋代开始流行。元代梅瓶除圆形外,尚有八方形。明清时梅瓶器型从瘦长秀丽演变为肥矮丰硕,并由日用瓷渐变为陈设瓷。以景德镇窑制品最佳。

覆烧

瓷器装烧方法之一。将器物口沿向下覆置于支圈组合窑具内。用覆烧法不仅提高了产量,还克服了器物容易变形的弱点。但由于覆烧出现了芒口(口沿无釉),所以文献中有定窑“白瓷有芒不堪用”的记载。为了弥补芒口这个缺陷,遂在芒口处镶金、银、铜质的边圈。据《吴越备史》记载:“太平兴国五年九月十一日,王进朝谢于崇敬殿,复上金装定器二千事,水晶玛瑙宝装器皿二十事。”此处之“金装定器”,即指这类镶金口的定窑瓷器。

芒口

定窑瓷器特征之一。系对瓷器口部因刮去釉层而露出毛涩胎骨的称谓。形成芒口的原因主要是采用某些装烧方法所致,如对口烧、覆烧等,为防止器物之间或器物与窑具相粘连,口部就不能有釉。

口沿无釉会使器物显得不雅观,于是,人们就在器物口边包镶金、银、铜等制成的薄片,称之为“釦”。

泪痕

由于施釉时釉浆稠厚,在浸蘸过程中,釉水下流而形成的现象。

花口瓶

瓶式之一。因瓶口似开放的花瓣,故名。

缠枝

中国传统装饰花纹之一。所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架,枝叶相互缠绕,构成四方连续或二方连续的图案,统一中寓变化。有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样。

缠枝莲

中国传统装饰花纹形式之一。其绘花朵上下周转,枝叶相互缠绕成图案形式,有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹等。以莲花为主题者,称缠枝莲。莲花是随佛教的传入而在中国的工艺品上流行开的。魏晋南北朝时佛教艺术在中国大为盛行,莲花便作为佛的象征而广泛出现在中国的工艺品上。南北朝时瓷器上的莲花瓣装饰十分普遍,成为这一时期瓷器装饰的标志性的纹样。此后,莲花就成为瓷器装饰中最普遍的纹样之一。

红釉

颜色釉品种之一。其以铜为呈色剂,经还原焰高温一次烧成。红釉于北宋初年已出现,但呈色不太稳定。真正纯正、釉色稳定的红釉是景德镇窑在明初创烧的鲜红釉。嘉靖年间又创烧以铁为呈色剂的矾红釉。 铜红釉为高温釉,铁红釉为低温釉。高温红釉种类很多,按色泽分别称宝石红、霁红、豇豆红、郎窑红。如按其发展状况,则永乐鲜红、宣德宝石红、嘉靖矾红、康熙的郎窑红和豇豆红较为著名。

钧窑

北宋著名瓷窑之一。窑址在今河南省禹县城内的八卦洞。钧窑利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色,以蛋白石光泽的青色为基调,具有乳浊而不透明的效果。钧瓷的又一特征是釉面上常出现不规则的流动状的细线,称“蚯蚓走泥纹”。北宋钧瓷的器形主要有花盆、盆托、洗、盘、炉、钵、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的数目字,表示一套器物的大小序号,还有的刻有“奉华”等字样。

白瓷

青瓷和白瓷的区别在于胎釉中含铁量的多少,如果含铁量下降到1%以下,就能烧成白瓷。成熟白瓷的出现大约在隋代,它比青瓷的出现晚约四百年。白瓷的烧制成功标志着制瓷工艺的进步,它为元、明、清彩瓷的出现奠定了基础。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫